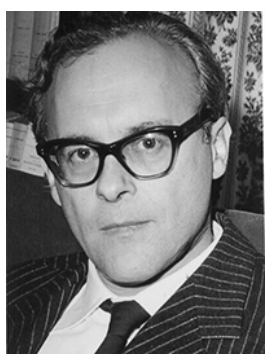

Giovanni (Vanni) Mafera (1920–2008)

Giovanni Mafera, per tutti Vanni, nasce a Treviso nel 1920. Dopo gli studi universitari culminati con la laurea in Lettere e Filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1942, sotto la guida di Clemente Merlo, intraprende un percorso che lo porterà a diventare una figura di spicco nel panorama culturale italiano ed europeo.

La sua carriera si svolge quasi interamente all’estero. Vincitore del concorso per addetto culturale d’ambasciata, a partire dagli anni Cinquanta lavora come docente universitario e come direttore degli Istituti Italiani di Cultura in diverse capitali: Oslo (dal 1952 al 1954), Copenaghen, Beirut, Belgrado, Lussemburgo e Amburgo. Proprio la lunga esperienza danese gli consentirà di realizzare, insieme a Knud Andersen, un importante dizionario italiano-danese e danese-italiano, ancora oggi un’opera di riferimento.

Il suo impegno professionale si accompagna a una forte passione civile e politica. Negli anni prende parte al Partito Radicale, alla Lega per il disarmo in Italia, alla Lega antivivisezione e al WWF di Treviso, distinguendosi come voce attenta alle tematiche ambientali e sociali.

Alla fine della carriera diplomatica e accademica rientra nella sua città natale, dove insegna al liceo Da Vinci di Treviso fino agli anni Ottanta. Continua parallelamente l’attività di studioso e scrittore, dedicandosi in particolare alla linguistica e alla dialettologia veneta.

Tra le sue opere ricordiamo:

Dopo la partenza di Mafera da Oslo, avvenuta nel maggio del 1954 per assumere la direzione dell’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen, il 14 giugno 1955 fu firmato l’accordo culturale tra Italia e Norvegia. L’intesa prevedeva l’istituzione di un Istituto Norvegese di Cultura a Roma e di un Istituto Italiano di Cultura a Oslo. In questo contesto, il nuovo Istituto Italiano di Cultura di Oslo avviò un’intensa attività culturale, promuovendo mostre – tra cui una dedicata all’arte e alla civiltà etrusca – e sostenendo la diffusione dell’insegnamento della lingua italiana.

Nonostante questi sforzi, con Paesi così distanti e mezzi tanto modesti, non era semplice superare un livello di relazioni ancora “assai superficiale”: i “sentimenti norvegesi verso [l’]Italia” – come segnalava un telegramma dell’Ambasciata d'Italia a Oslo nel 1961, in occasione di una visita ufficiale – “son tuttora improntati a quel generale sentimentale attaccamento dei nordici pel paese del sole piuttosto che ad una effettiva reciproca conoscenza” (Andrea Spanu, Il rilancio culturale dell’Italia nel mondo dopo la seconda guerra mondiale: la reinvenzione di un’immagine (1945-1960), Università di Pisa).

Vanni Mafera muore a Treviso il 16 novembre 2008, lasciando un’eredità fatta di libri, idee e un’instancabile impegno nel diffondere la cultura italiana e nel promuovere valori di pace, solidarietà e rispetto per l’ambiente.

👉 Per approfondire: Fondo Vanni Mafera – Fondazione Benetton Studi Ricerche

Quando nel 1951 Giovanni (Vanni) Mafera arrivò in Norvegia con una borsa di studio statale norvegese, non poteva immaginare che quel soggiorno avrebbe segnato l’inizio di un legame duraturo con il Paese e con la sua cultura. L’anno successivo, nel 1952, venne nominato lettore universitario e direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Oslo, segnando la ripresa ufficiale dell’insegnamento dell’italiano all’Università di Oslo dopo la lunga interruzione dovuta alla guerra. La sua nomina – fortemente sostenuta dall’Ambasciatore d’Italia, Carlo Alberto de Vera d’Aragona d’Alvito – inaugurò una nuova fase di relazioni culturali tra i due Paesi.

Giovane studioso formatisi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Mafera univa la solida preparazione linguistica e filologica a una curiosità vivace, che lo avrebbe reso una figura molto amata nei circoli accademici e culturali di Oslo. Le cronache norvegesi del tempo, come quelle di Vårt Land e Aftenposten, lo descrivono come un docente appassionato e disponibile, capace di trasmettere la lingua italiana non solo come sistema grammaticale e sintattico, ma come espressione di un’intera civiltà.

Nel semestre autunnale del 1952 avviò corsi di grammatica e letteratura italiana, esercitazioni orali e scritte, e un seminario sulla storia della lingua e sulla dialettologia italiana. L’attenzione per gli aspetti linguistici e fonetici — che rimarrà una costante nella sua carriera — si accompagnava a un sincero desiderio di incontro umano: «penso che sia meglio conoscere un paese attraverso la sua gente che attraverso la grammatica», dichiarava in un’intervista a Morgenbladet, rivelando un approccio alla cultura improntato alla curiosità e alla simpatia reciproca.

La stessa intervista del 1952 ce lo restituisce in un ritratto vivido e personale: un giovane filologo con la chitarra sempre accanto, ospite dello Studenterhjemmet in Drammensveien 60 insieme alla moglie Danica, conosciuta in circostanze straordinarie alla fine della guerra. La stampa norvegese raccontò la loro storia come una “romantica avventura italo-jugoslava”, segno di un tempo in cui le ferite del conflitto si ricucivano anche attraverso legami umani e culturali.

Durante i quattro anni trascorsi in Norvegia, Mafera non si limitò all’insegnamento universitario. Partecipò attivamente alla vita culturale locale e si fece promotore di incontri e conferenze che contribuirono a far conoscere la letteratura e la musica italiane. Quando nel maggio del 1954 lasciò Oslo per assumere la direzione dell’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen, gli Amici dell’Italia gli dedicarono un caloroso saluto presso il Norsk Folkemuseum. In quell’occasione, il presidente Nic. Stang e diversi colleghi norvegesi ne lodarono l’impegno e la passione, ricordando come la sua personalità cordiale e brillante avesse conquistato una vasta cerchia di amici.

Nel suo discorso di congedo, Mafera ricambiò con parole commosse: disse che avrebbe sempre portato con sé il ricordo della Norvegia e del suo popolo, della loro “cordialità aperta e del loro modo schietto di essere”.

La sua esperienza norvegese, seppur breve, lasciò un segno profondo. Contribuì a riattivare l’insegnamento dell’italiano in un momento cruciale e a gettare le basi di una collaborazione culturale che, poco dopo la sua partenza, avrebbe trovato un quadro istituzionale stabile con l’accordo culturale italo-norvegese del 1955. In Vanni Mafera, i norvegesi riconobbero non solo un docente appassionato e uno studioso rigoroso, ma anche un ambasciatore autentico della cultura italiana — capace di costruire ponti di simpatia e comprensione in un’Europa che cercava, dopo la guerra, nuove vie di dialogo.